Le collectif « Ensemble, on fait quoi ? » a organisé une conférence avec Gianni Marasà chercheur associé au laboratoire Sherpas de l’Université d’Artois est venu pour aborder le sujet des liens entre pratique sportive et radicalisation.

Pas de lien avéré entre pratique sportive et radicalisation

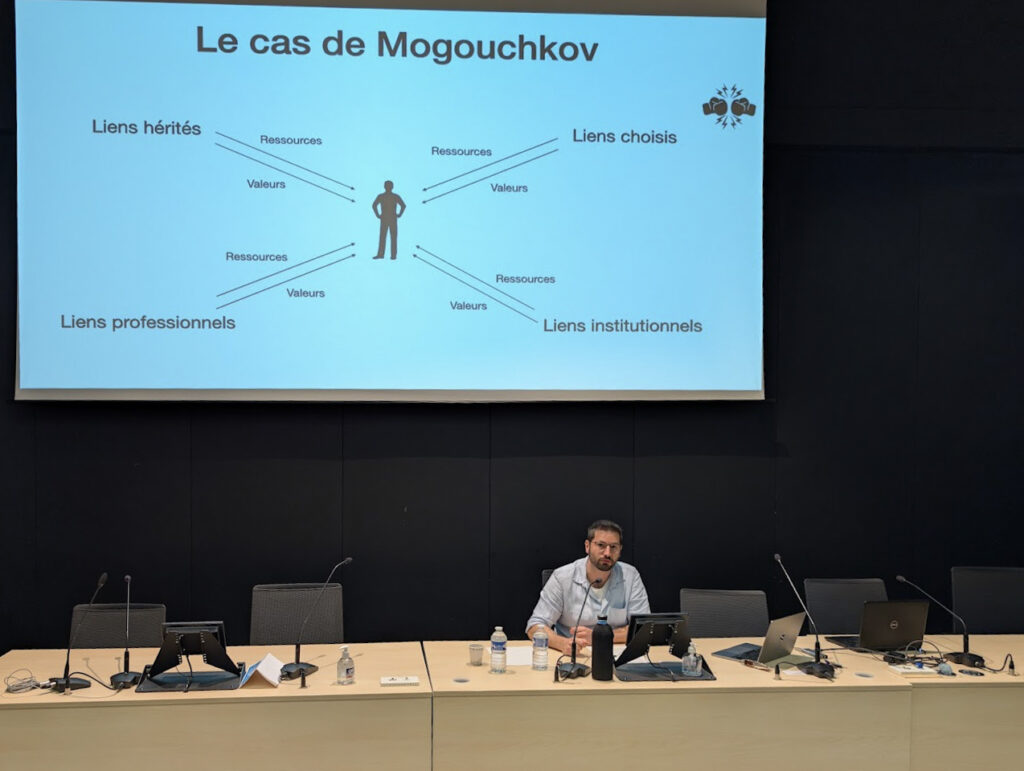

Gianni Marasà a d’abord rappelé que le processus de radicalisation passe par un changement d’identité sociale, ce qui induit un réajustement des valeurs auxquelles un individu adhère. Or, la plupart des clubs de sport fréquentés par des personnes radicalisées ne sont que de simples « lieux de passage ». Les liens qui s’y nouent sont en général de faible intensité, et les valeurs du club qu’elles soient positives (ouverture, mixité, tolérance) ou négatives (violence, séparatisme, mépris) ne sont pas nécessairement transmises aux pratiquants.

Le chercheur propose une catégorisation des clubs face à la radicalisation en forme de toupie :

Très peu de clubs propices à la radicalisation

Très peu de clubs luttant consciemment et efficacement contre la radicalisation

La grande majorité, de simples lieux de passage, qui ni ne promeuvent, ni ne combattent activement la radicalisation

Les chiffres clés du projet SPORAD (IHEMI, 2022)

Sur 100 000 clubs observés, seuls 17 sont concernés par la radicalisation la problématique des violences sexistes et sexuelles y est bien plus représentée.

7 % des individus ayant suivi une trajectoire radicale entretiennent une pratique sportive forte : ils sont donc moins représentés dans le sport que dans la population générale.

Les pratiquants radicalisés ont souvent une pratique hétérodoxe : hors clubs reconnus et établis, ils passent surtout par des structures informelles.

Processus de radicalisation à travers le football et les sports de combat

Boxe, MMA et football sont souvent pointés du doigt comme vecteurs de radicalisation, tant pour des mouvances jihadistes que pour l’ultra-droite. Gianni Marasà a expliqué qu’il s’agit avant tout d’un biais statistique : ces disciplines recrutent des publics sociologiquement proches des profils à risque – hommes en situation de précarité socio-économique, issus de quartiers populaires. Il est donc logique d’y retrouver des individus radicalisés sans que la pratique elle-même soit en cause.

Pour les rares cas avérés de radicalisation « par » le sport, les personnes concernées présentent des vulnérabilités multiples. Leurs parcours de vie auraient pu mener à la radicalisation par d’autres canaux que le sport.

Le replay de la conférence sera prochainement disponible.

situé en haut à gauche.

situé en haut à gauche.